僕らは同じ夢をみる − 飛生芸術祭、TOBIU CAMP、そして森づくりとは?【前編】

- INTERVIEW

- August 25, 2015 06:00 PM

photo : Kazuki Matsumoto

photo : Kazuki Matsumoto

札幌から高速で1時間ほどの白老、そのさらに森の奥で毎年9月に1週間開催される飛生芸術祭と、その最後の2日間に開催されるTOBIU CAMP。アートと音楽が一堂に会すこの祭典は、会場となる飛生の森づくりとともに、年々進化を遂げています。どこか物語のような不思議な世界観をはらみ、自分たちの手でつくりあげていくというこの一大イベント、どうやらただのフェスではないようです。芸術祭のディレクターであり、飛生アートコミュニティーの代表で彫刻家でもある国松希根太さんと、TOBIU CAMPメインディレクターの木野哲也さんに、お話を聞いてみました。

— そもそもなぜ、白老の飛生という場所だったのでしょう?

国松 僕の父で彫刻家の國松明日香(*1)が、1986年、廃校になった飛生小学校を借りて、仲間たちとの共同アトリエとして飛生アートコミュニティーをつくったんです。僕が子どものとき家族と飛生に2年間住んでいた頃、体育館を使って年に1回ジャズのコンサートが開かれていました。そのときの、いつも全然人が来ない飛生にわっと人が集まってくる感じを覚えています。

大学卒業後、札幌に仕事場がなかなか見つからなかったとき、当時は家具作家さんが1人で使っていた飛生アートコミュニティーに僕も入れることになったので、思い切って2002年に飛生に引っ越しました。最初は単にアトリエとして使っていたけど、体育館もあるし好きなことができるので、だんだん人が集まってくる場になりました。(木野)哲也はその中の仲間の1人です。

そのうち、昔やっていたコンサートのように人を呼んで何かできないかなと思って、始めたのが2007年の「TOBIU MEETS OKI」(*2)です。今もTOBIU CAMPのかなめ的キャストであるトンコリ奏者OKIさんのライブと、会場に自分や仲間たちの作品を展示する一日だけのイベントで、OKIさんのコーディネートや音響を手伝ってくれたのが哲也でした。このとき思ったよりたくさんお客さんが来てくれて、すごくいい雰囲気になったので、続けたいねという話になりました。

— その後、2009年に「飛生芸術祭」と名前を変えたきっかけは何ですか?

国松 2009年は1日限りではなく、さらに面白いことをやりたくて、これからも継続していくイベントとしてアートや音楽などを含める「芸術祭」という名前をつけ、「飛生芸術祭」をスタートさせました。アートの展示会期が8日間になり、OKIさん以外にも音楽アーティストを呼んで内容も充実したイベントになってきた時期です。

2011年には、会場となる飛生の森づくりを始めます。この年、哲也主催の野外フェスMAGICAL CAMP(*3)を、TOBIU CAMPという名前で環境を変え、芸術祭の一環として開催することになりました。また、この年は飛生で美術教室を始めたり、今も続く富士翔太朗くんの竹浦小学校の生徒とのワークショップ(*4)を開始したり。色々なことが一気に始まった転機の年ですね。飛生アートコミュニティーが25周年を迎えたこともあって、気合いを入れてやろう!と規模を大きくしたら、それをなかなか小さくできなくなったんです(笑)。

「topusi」art work : Taiho Ishikawa photo : Hideki Akita

「topusi」art work : Taiho Ishikawa photo : Hideki Akita

— 芸術祭について伺いますが、参加アーティストはどのように選んでいますか?

国松 はじめは仲間うちのアーティストを中心にしていたのが、芸術祭になってからは、こちらからオファーして呼ぶアーティストが増えてきました。作品は芸術祭の最終日に開催するTOBIU CAMPの間も展示するので、野外の彫刻の作家だけではなく、TOBIU CAMPで作品をつくってその日限りの作品を見せる人もいます。選ぶ基準は、この人の作品は面白いなと思い、飛生の空間で見たいと思ったら声をかけるというスタンスです。

木野 芸術祭で常設展示をするアーティストと、TOBIU CAMPでその場限りの展示をするアーティストで、作品の見せ方などをいかに分けるかっていうのもポイントなんです。

— 室内に展示するということではなく、外に置いたままやがて森の一部になるような作品が多いですが、そういった条件を前提に作家へオファーをしているのですか?

国松 そうですね。TOBIU CAMPと森づくりが始まった2011年に、今後の芸術祭のテーマとして、物語的な要素を演出によってもっと強めて、なんだか不思議な村に来た…という感じのイメージをつくろう、と決めました。会場になる飛生小学校は古い木造校舎なので、来た人に「タイムスリップしたみたい」とか「現実じゃないみたい」と言われていたから。

アートも、有名なアーティストを呼んで新作をぼんと置くのではなくて、オファーしたアーティストに森のイメージを伝え、そこにあくまでも森のひとつの要素として作品をお願いしたいと依頼します。そのために必ず下見に来てもらったり、飛生芸術祭のストーリーを理解してもらうことを大切にしています。これはアートも音楽も一貫していますね。

— 今回、飛生の森のアーティストに淺井裕介さん(*5)、今村育子さん(*6)を新たに迎えていますね。

国松 これまでは森と一体化し、風化、増殖するような作品が多かったのですが、今年は少し異質な作品が欲しいと思っていました。その場所に馴染んで置かれるものというより、お客さんに探し出してもらって、そこでだけ体験できるような作品。2人には、森に馴染むようにというお願いはしていなくて、そのままをどんと出してもらおうと思っています。

淺井さんは東京出身の第一線で活躍する現代美術家で、偶然、知人を通じて飛生を訪れたことがあり、それが今回の参加につながりました。2人の作品がどんなものになるか、僕らも楽しみにしています。

淺井裕介さんの制作風景 photo : Kineta Kunimatsu

淺井裕介さんの制作風景 photo : Kineta Kunimatsu

— 芸術祭は8日間の開催。見どころはどんなところでしょうか?

国松 初日の9/6(日)は森を回りながら森づくりの話やアーティストトークを聞ける「飛生の森びらきツアー」や、今年5年目の節目を迎える森づくりプロジェクトの報告会があるので、ここをメインで来てもらえたらいいですね。アートだけでなく、森づくりに興味のある人にも。芸術祭の日程だとひとつひとつの作品をゆっくりと見られて、もちろん継続してTOBIU CAMPでも全ての作品が見られます。芸術祭は16時までの明るい時間帯、TOBIU CAMPではライトアップされる夜の時間帯。雰囲気が変わるので、2回来る人もいますよ。

— では、現在芸術祭の柱にもなっている「飛生の森づくりプロジェクト」について聞かせてください。

国松 飛生小学校は町から借りているんですが、あらためて調べたら敷地が意外と広くて、裏の林も使えるとわかった。ここを芸術祭の会場としてつくりながら、芸術祭とTOBIU CAMPを同時に始めていった感じですね。最初はただ一本の道だけを切り開いて、そこにステージをつくったり、作品を置いていました。森づくりっていうと、植林などを思い浮かべると思いますが、飛生はあたらしいかたちの試みということで、他の森づくりの活動をしている団体などから注目してもらっています。

木野 行政や自治体ありきでなく、アーティストや僕たちスタッフのイニシアチブで森づくりをやっていることは、地方発信のありかたとしては強いと思うし、そもそも純粋に「やろう!」っていうところからスタートして大きくなってきているから、かなり自発的なアクションだと思いますね。

毎年、(国松)希根太が中心になって1年間のプログラムを考えて、毎週何をやるか作業工程も細かく決めてネットで配信して、それに来られる人とすすめていく。基本的に森づくりの参加は自由なんだけど、循環した作業工程にはまっちゃう人もいます。やめられなくなる、そういう力がある場所なんです。

.jpg) photo : Naoki Takahari

photo : Naoki Takahari

国松 もうひとつは、芸術祭やTOBIU CAMPで多くの人に見てもらうお披露目の意味もあるので、みんなそこに向かって進めていくんです。その年の芸術祭が終わった後に、来年はだいたいここまでやろうと決める。5年計画で、今年はその5年目を迎える、ひとつの区切りの年ですね。家や火を囲むところ、会場のシンボルとなるトゥピウタワーなど、大きいところは大体できて、場所は整ってきました。来年以降はここで何をするか、中身をこれからつくりこんでいきたいなと。

森づくりには、世代も職業もバラバラな人たちが自発的に関わってくれていて、のべ200人くらいは参加していますね。作業が終わって温泉行ってバーベキューして1泊して…合宿スタイルでやっていくうちに、だんだん家族のようになってくるんです。今は、アーティストよりも普通に仕事している人、そして白老というより札幌・苫小牧など外の参加者が多い。チェーンソーを持ったこともなかった人が持てるようになって、そのうち自分で買っちゃったり(笑)。

木野 ただのうっそうとした笹だらけの場所だったから、今出来上がってきた会場を見ると、ちょっと自分たちも信じられないですよ。

国松 森って木がどんどん育っていくから、管理しないと荒れてしまう。ある意味、森づくりに終わりはないんです。どうつきあっていくか、どう守っていくかが今後の課題ではあるけど、それでも、なにかやりたいとかつくりたいって誰かが言い出して、結局何かをこの森でやっていくんだろうなと思っています。

> 次のページ [後編:TOBIU CAMPについて] [ 1 ] [ 2 ]

*1 國松明日香:彫刻家。鉄を題材にした大型のモニュメントを手がけ、札幌市内の公共施設に多くの作品が展示されている。現在、東海大学国際文化学部デザイン文化学科講師。

*2 「TOBIU MEETS OKI」:2007年、飛生アートコミュニティーで開催。アイヌのトンコリ奏者OKIをはじめ、音楽LIVEとアートフェア、空間演出などに様々なアーティストが参加。

*3 MAGICAL CAMP:2007〜2009年まで札幌テイネハイランドにて開催された、音楽とアートが渾然一体となった野外フェス。プロデューサーは木野哲也。

*4 竹浦小学校の生徒とのワークショップ: 2011年から継続して行なわれている、美術家の富士翔太朗と白老町立竹浦小学校全生徒によるプラネタリウム制作や音楽制作。作品や音楽はTOBIU CAMP会場で公開される。

*5 淺井裕介:テープ、ペン、土、埃、葉っ ぱ、道路用白線素材など身の回りの素材を用いて、キャンバスに限らずあらゆる場所と共に奔放に絵画を制作する美術家。国内外での展示多数。

*6 今村育子:主に日常の中にある些細な光景をモチーフにインスタレーション作品などを制作している札幌在住の美術家。

photo : Ami Igarashi

photo : Ami Igarashi

photo : Noriaki Kanai

photo : Noriaki Kanai photo : Hideki Akita

photo : Hideki Akita.jpg) photo : minaco.

photo : minaco..jpg)

.jpg)

-NEVER MIND THE BOOKS 2013の会場風景

-NEVER MIND THE BOOKS 2013の会場風景

.jpg) -「10zine」をゲストに迎えて、福岡のZINEを販売

-「10zine」をゲストに迎えて、福岡のZINEを販売 -浜松からのゲスト「ZING」が行ったワークショップ

-浜松からのゲスト「ZING」が行ったワークショップ

.jpg)

.jpg)

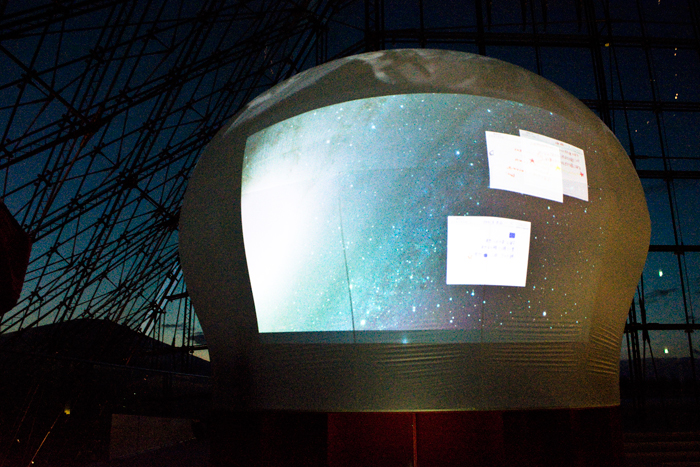

- ガラスのピラミッドに出現した、地上ミッションで使用するビニール製のドーム。松井さんと共に各地を巡っている。

- ガラスのピラミッドに出現した、地上ミッションで使用するビニール製のドーム。松井さんと共に各地を巡っている。 -「宇宙のしっぽを掴んだと思ったら、プチンとちぎれてしまった。ガラスの中にはこの宇宙のしっぽが入っています。実際に行くことはできないけれど、その一部を掴んだら、自分も宇宙の一員になった気がしませんか?」と、イラストを使い説明をする松井さん。

-「宇宙のしっぽを掴んだと思ったら、プチンとちぎれてしまった。ガラスの中にはこの宇宙のしっぽが入っています。実際に行くことはできないけれど、その一部を掴んだら、自分も宇宙の一員になった気がしませんか?」と、イラストを使い説明をする松井さん。 -ぬいぐるみやガラスケースを使い、自身のテーマである「内側と外側の境目」について説明中。子どもたちもすぐに理解できたよう。

-ぬいぐるみやガラスケースを使い、自身のテーマである「内側と外側の境目」について説明中。子どもたちもすぐに理解できたよう。 - 国際宇宙ステーションで撮影された映像。宇宙飛行士が手にしているのは内側にガラスシリンダーが入ったケース。

- 国際宇宙ステーションで撮影された映像。宇宙飛行士が手にしているのは内側にガラスシリンダーが入ったケース。

-宇宙へ飛んでいくメッセージを見送る参加者達。

-宇宙へ飛んでいくメッセージを見送る参加者達。 - 宇宙の映像を映すドームが、ガラスのピラミッドをいっそう幻想的な空間に。

- 宇宙の映像を映すドームが、ガラスのピラミッドをいっそう幻想的な空間に。

.jpg)

.jpg)