写真:小牧寿里

私と祭太郎との出会いは、ライジングサンロックフェスティバル。

初めて彼を見たのは2003年頃。毎年会場に行くと必ず祭太郎はそこにいた。

うさぎの耳を付け、上半身は裸、八百屋みたいな前掛けにスパッツ姿のその男はひたすら、誰に向けたのかわからない、呟きのような悟りのような口調で言葉を発しながら、草の路上でひとり受け身を取っていた。

そこここでライブの音が聴こえてくる会場でステージ間を移動する道すがら、彼の前を通り過ぎる人たちが、そのパフォーマンスを眺めては面白がり、一緒に拳を上げながら、また次の場所へ流れてゆく。

彼を見る人は思っていただろう。

ステージも何もないところで、おかしな格好をして、次の日の陽が昇るまで、声が枯れても叫び続けている…。「ヤツは何者なんだ?」

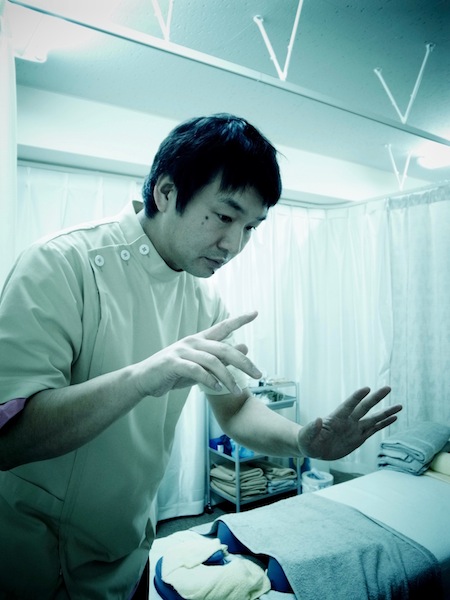

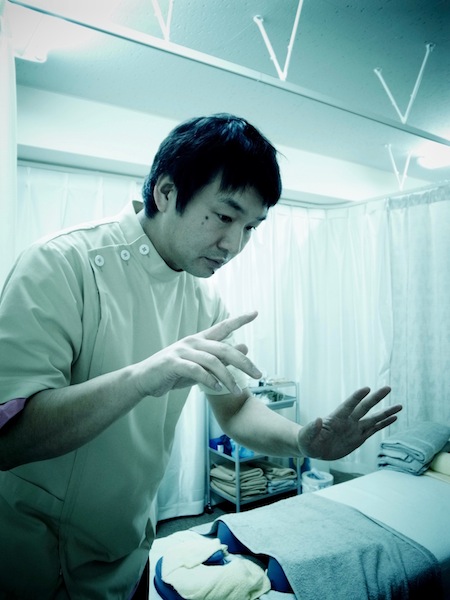

受け身や口上などのパフォーマーとして、美術家として、時にリングアナウンサーとして、はたまた鍼灸治療師として、さまざまな活動を続ける祭りの妖精・祭太郎。

10年以上見続けていても未だに生態がわからないその人(妖精?)の、現在に至るまでを聞いてみた。

ーそもそもいつ頃からアーティストやパフォーマーを志していたのですか?

正直、アーティストを志したことは一度もないです。

将来の夢が思いつかない子どもでしたから(笑)。

自分の頭の中にあるアイディアや身体から沸き起こる閃きを外にだしたいという生理的な現象をどう処理するか?ということがこれまで生きてきた中での命題でした。

私がアーティストやパフォーマーなどで括られる事にこだわりはないのです。

ですが、関わってきた人たちの多くがプロフェッショナルな仕事をしている人です。間近に接して、その人の生きざまを感じて憧れたり、あの人のあの部分をこっそり真似して、いつか披露しようかな?と思っていると、現在はいつのまにか機会を頂けることがあるので、有難いですね。

ー祭太郎としての活動を始めたきっかけは?また、祭太郎の名前の由来とは?

私が20歳の頃、ドイツ・ハンブルグで行われた端 聡さん(美術家)の個展のオープニングパーティーの時、受け身パフォーマンスを披露しました。そこで私は大きな刺激を受け、いろいろな場所で人に会いたいと思うようになりました。

のちにハンブルグで開催するアートの展覧会のお誘いを受け、そのための活動資金を貯めようと、活動拠点を札幌から実家のある名寄に移しました。

その間、埼玉の工場に出稼ぎに行ったのをきっかけに、休みを利用して東京にある現代美術ギャラリーやクラブに行っては、そこで会う人たちから多くのことを吸収していきました。

また、同じような時期に、美術家やなぎみわさんの仕事で、北海道ロケのアシスタントをする機会がありました。それまでは地元の作家さんの仕事を見る機会しかなかったですから、やなぎさんや、スタッフの方の仕事に対する姿勢や眼差しの強さに衝撃的な感動がありました。その後も何度かアシスタントさせて頂く機会があり、撮影ロケでロサンゼルス、ニューヨークなどにも帯同しました。刺激的な毎日で気持ちが昂り続けていましたね。

作家の方の話しを聞いたり仕事を間近に見るという事が自分の糧になると確信してからは、知らないところに行って新しい刺激を受けるのが楽しくて仕方ありませんでした。

「祭太郎は、ノートの落書きから生まれたのでございます。」

同時期に、とかち国際現代アート展「デメーテル」関連企画で、帯広で道内新人アーティストの展覧会が行われることを知り、作品募集のプレゼンテーションに応募しました。

2002年、私がちょうど24歳の時ですね。私は若手作家枠、ボランティアスタッフとして参加しました。

デメーテルの期間は帯広競馬場に世界で活躍するアーティストがたくさんやってくる。そこには相当な刺激があると、確信的にわかっていました。自分がスタッフとして参加すればその刺激は何倍にもなると思いました。

まさにその通りの毎日でしたね。スタッフや関係者の方々は運営が大変だったと思いますけど(笑)。

デメーテルの開催期間中、帯広駅前通りにある藤丸デパートの向かいに、サポートステーションというアート展のインフォメーションコーナーがありました。そこに常駐するボランティアスタッフが共有する日誌ノートに「祭太郎のお悩み相談」という落書き的な書き込みをし、「祭太郎という架空の人物」がボランティアスタッフの悩みを豪快に解決していく。

いわゆる、おふざけな絵と文を書き込んだのが、祭太郎の本当の始まりですね。

ふざけた落書きから始まったなんて、恥ずかしいからあまり人に言っていません。

それから数ヶ月後、平原まつり(帯広市)の盆踊り団体枠に「祭太郎と男女うさぎおどり道」というチーム名でエントリーしました。私以外、全員うさぎのコスチュームでおどりました。見切り発車でいきなり本番を迎えましたから参加した人たちは不安と緊張の中、スタートから20分くらいは、ただただ練り歩くという(笑)。それでも、だんだんコツをつかんできたのか盆おどりの後半はみんなノリノリで気持ち良く踊ったり跳ねたりして楽しかったですね。そうそう、審査員なんとか賞なんてのも頂いて嬉しかったのが思い出ですね。

余談ですが

その次の日にライジングサンロックフェスティバルに参加しました。うさぎ受け身パフォーマンスをおこなう予定だったのですが、会場に着いてから、うさぎコスチュームを帯広に全部忘れてきてしまったことに気がつき、仕方なく車で取りに戻るということがありました。往復で8時間くらいかかりましたね。

始まる前から心も身体もヘトヘト。そのあともいろいろありまして、ライジングサンロックフェスにも自分にも完敗し打ちのめされたことを強く記憶しています。

写真:小牧寿里

その後、某TV「青年の主張」的な番組に出演しました。受け身パフォーマンスに関する主張をしたのですが、ガチガチに緊張して、自分でも聞いている人たちも何を言っているのかわからない主張になってしまい、放送事故のようなことをおこしてしまいました。この大失敗により自分自身が完全崩壊した感覚と同時に少しホッとした感覚が湧き起こりました。それまでは自分の事、人の事を意識しすぎて、精神も身体もがんじがらめになっていたのです。それが大失敗したことにより、気恥ずかしさと可笑しさとしょうがなさが全身いっぱいに広がり身体が解きほぐれていくような、吹っ切れた感覚がありましたね。

それまでは、キャラを演じることが気恥ずかしい部分があったり、やる気ある自分を茶化して誤魔化して生きてきました。思春期におこりそうなことですね(笑)。

ですが、人の事なんて関係ない、自分が夢中になって頑張りたいことは自信を持ってやる。その方が、何もやらないでモヤモヤして生きるより断然いいんじゃない?とそう思いました。

翌年、決意しました。2003年のライジングサンロックフェス、自分が祭太郎なんだと。ネタも落ちもない、太鼓も叩けない、あるのは石狩の地に立ち続ける心意気だ。そんな風に自覚しましたね。

ー15年間、毎年出演しているライジングサンロックフェスティバル、最初に出ることになったきっかけって?

友達の紹介で、PROVOの吉田龍太さんと知り合ったのがきっかけです。2002年、ライジングの会場でART表現する場を設けるので、なんか面白いことやろうよと集まったペインターや立体作家、いろいろなタイプのアーティスト中の1人として参加しました。

ー忘れられない思い出はありますか?

2007年、夜もふけたころ、太鼓口上パフォーマンス中に怒髪天の増子直純さんに声をかけて頂いたときですね!

増子さんは、私との出会いを「キャッチセールスみたいな出会いだった」と(笑)。

数時間後にezoistという北海道出身のアーティスト編成バンドのステージに一緒に上がる事になりました。そんなことを夢には思っていましたが、現実になるとは、びっくりと緊張と色々な感情が溢れましたね。

それから、プロのミュージシャンと共演させて頂く機会が一気に増えました。

ーライジングサンでやらかしちゃったことがあれば教えてください。

2002年、1番最初に参加した時、祭太郎を名乗る前、口上スタイルもできていなかった頃、うさぎのコスチューム着て会場でほとんどなにもやらなかったことですね。ただただ歩いていましたね(笑)。その時は楽しいから何も感じなかったんですよ。

ただ、その年出演されていた井上陽水さんの「傘がない」という曲の「都会では自殺する若者が増えている」というフレーズを聴いてガツーンと頭を殴られたような衝撃を受けました。

その時、俺はここで何をしたいのか?を自問自答し続けましたね。実はそれがきっかけになり、祭太郎口上スタイルが出来たわけです。

会場をただ歩くなんて今なら絶対やらないことをやっちゃった。その時悔しい思いをして、なにをするべきか気づけたのが良かったと思います。

ー今では恒例となったライジングサン、日曜朝のラジオ体操がスタートしたわけは?

最初は朝の誰も何もやっていない隙間の時間が空いていたのがきっかけですね。

ライジングに参加して次の日の朝だいたい筋肉痛でしたから(笑)。

その頃は20代から30代のお客さんが多いイメージでしたので、懐かしい夏休みの朝の思い出と共にラジオ体操をみんなで一緒にやったらいいなと思って始めました。

ー出演回数を重ねて、いまでは祭太郎はライジングサンにはなくてはならない存在だと思いますが、現在は参加することをどんな風に思っている?

2000年のライジングサンに、エゾロッカーズ(ライジングサンに参加するお客さんの呼び名)として参加したときに、これまで生きてきて「こんな楽しい面白い世界、時間があるんだな」と思ったと同時に1人でいくら表現しても辿りつかないものが存在するんだと心底思いました。

音楽聴いて踊って、飲んで食べて、知らない人とはっちゃけたり、疲れたら寝て、朝を迎えて、夜がきて、また朝がくる。その繰り返し。お祭りを作るって、こういう事だなと思いました。生活まるごと持っていくとこんなに楽しいんだなと。

自分にとってライジングサンの影響が大きいので、世の中のたくさんあるイベントの一つにしたくない思いが強かったのと、ライジングは音楽が主軸であることは言うまでもないですが、衣食住、生活まるごとを持って楽しむ意義みたいなものを、道をただ移動しているだけでも楽しさが沸き起こる空間、時間があるってことを伝えたいんです。それが毎年同じうさぎのおっさんがなんかやってるだけでも記憶の目印になると思うんですね。

15年の間、幸運にも、運営、アーティスト、お客さん側からの視点を持つことが出来ました。たくさんの人の視点を持つことが出来て世界がますます広がっています。

無責任に一生懸命にライジングサンロックフェスティバルを表現出来ることは自分にとって本当に光栄なことです。

いつまでも出来ることではないから、チャンスがあったらその都度、後悔のないよう、はっちゃけるだけです。

だけど、最初はとにかく必死でしたね。一年のうちの数日ですから大したことないですけどね(笑)。

ーところで…祭太郎ってなにものなの?

「テンションと哀愁を足して2で割ったもの。」

音楽フェス、現代美術、プロレス、鍼灸、合気術、などなどあらゆる分野の成分を独自に配合し続ける存在、それが祭の妖精・祭太郎ということでよろしいでしょうか。

ー祭太郎として表現したいことは?

「命にまつわるすべての中にある一部分を表現したいのでございます。」

その、ある一部分のすべてを私の内側であったり、外側だったりで感じたなにかを自分なりに咀嚼して外に吐き出したいのです。そして飲み込みたいのです。

ー現在、札幌で開催中の個展について教えてください。

「わかっちゃいるけど、ついやっちゃいました。」

20歳の頃、ドイツ・ハンブルグで受け身パフォーマンスを披露した時、人々の反応に心の底から自分の魂が喜んだのは生まれてはじめてでした。

見てくれた人から

「どうして自ら身体を打ちつけるのか?」

「あなたにとって痛みとは一体なに?」

「よくわからないけど面白い」

「言葉にするのは難しいけど私もわかる。」

などの感想を貰い、外国の地で、自分の表現が真っ直ぐに届いた感がありとっても嬉しかったです。

あれから20年の月日が流れて、自分の環境が変わったり、心境が変わったりする中で、少しづつではありますが身体を通じて生きるという実感が湧いてきました。

今年で40才、特に30代で起こった人生の分岐点である出来事のキーワードが幾つか浮かびました。

例えば、祭り、震災、結婚、家族、子供、仕事の経験から生と死、出会いと別れ、男と女、エネルギー、私は私なりにこの世界から自立しようと懸命に努力をするも自分にも他者にもある部分依存していたことに気がついたのです。気がつくのが遅かったのでございます。

人生の分岐点を自分なりにまとめるために、今まで自分の知っていたこと 自分の知らないことを深く掘り下げる方法として、映像、絵、写真コラージュなど私が20年前に刺激を受けた現代美術の手法を使いました。

自分の内側にある今まで知らなかったことを知るという行為は、たとえ不安定な環境や状況が続いていたとしても、安定的な自己に戻れるのではないか?世界の不安定さを外から受け止めるだけではなく、自己の中に、世界の不安定さを入れ込むことが出来たならば、矛盾を矛盾として受け止めることが出来るのではないか?なんて思ったり思わなかったりしながら、 新しい出会いを生み育み繋がりとしての世界を身体全体で認識したいが為のきわめて個人的な作品、展示内容になってしまいました。

(個展の開催情報は下記に掲載)

ー道北の名寄出身だそうですが、札幌を拠点に活動する理由は?

「なんだかんだ言って居心地がいい場所だからだと思います。幼い時から大好きな土地ですしね。」

肉体的にも精神的にも常に移動しないと生きてる心地がしないのですが、仕事柄、定位置についていなければならない事が多いので、札幌に住みながらも、精神的に移動するよう常に気をつかっていますね。

例えば、読書したりとか。…普通ですね(笑)。

つい最近まで、自分に関わるジャンルのシーンを自身にざっくり当てはめて、息苦しさや足りなさをストレスにしていた嫌いがありましたが、現在は、一人の世界をじっくり観察、考察して面白さを発見することに喜びを感じるようになりました。それはある意味、"旅先で偶然出会ったあの風景、あの時間"のような感覚を覚えます。

私の居場所で面白い人物と出会い続けているから飽きることなく札幌で活動していると思います。

ー鍼灸師としても活動しているそうですが、鍼灸治療院を始めることになったいきさつは?

「いろんなタイミングが重なっての開業でした。」

なぜ鍼灸師の免許を取得したのかと言うと、小さい頃から両親や祖母の肩を揉んであげていたことがきっかけかもしれません。親指の関節が柔らかくて曲げた角度がちょうどいいツボにあたるみたいで褒められて嬉しかったことを記憶しています。

30才を前にして治療家の方とお会いする機会がありました。世界中旅をしながら一宿一飯のお礼に治療をする話を聞いて自分もそうしたいと思いました。

また東洋医学の話を聞いてみると、自分が受け身パフォーマンスや祭太郎を表現する上で考えていたこと、疑問に思っていたことがなんとなく腑に落ちて、親近感が湧き、鍼灸の道へ進もうと思いました。

資格取得後、5年間、治療院に勤めながら、表現活動は続けていました。合気道を始めたのもこの時期ですね。

あくまで、自分の心持ち的なことなんですが、それぞれの分野の経験を一つにまとめて力を発揮出来る場所を作りたいなと単純に思いました。治療にしても、生活にしても、お金にしても、受け身にしても、祭太郎にしても、何にしてもやはり行き着くところ、落ち着くところは、身体にまつわることだと直感し、自分の悩みどころは、他の人の悩みどころでもあり、自分なりの出し物でお互いがお互いを助け、助けられるようなそんな場所。その一つの方法が治療院という形でした。

まだまだ課題は山積みですけど、今まで見えなかった課題が見つかるので飽きることなくこれからも続けられそうです。

あれ、質問の答えになってますかねぇ?

ー 今後やりたいこと・目標はなんですか?

さっきから自分、自分て、自分でもうざいと思いますが、やはり自分の出し物が人に喜んでいただけるように精進して生きていきたいということが目標みたいなものでしょうか?

最近は植物や鉱物にも興味が湧いてきたので色々知ったり体験していきたいですね。

文・聞き手 佐藤史恵

パフォーマンス動画

RSR2014 ダイジェスト 特別編 祭太郎 - YouTube

https://youtu.be/X3fDqbXHr6Q

祭の妖精・祭太郎個展 受け身パフォーマンス活動20週年記念

「KUNZU HOGURETSU・組んず解れづ・クンズホグレズ」

会期 2017年5月27日(土)〜6月24日(土)

休館日 日祝

時間 13:00 - 21:00

会場 CAI02 札幌市中央区大通西5 昭和ビルB2

主催 | CAI 現代芸術研究所

http://cai-net.jp

プロフィール

祭太郎

現代美術家、鍼灸師、1977年北海道名寄市生まれ

1998年公共の路上で突然一人で受け身をとる身体パフォーマンスを始める。痛みを含めその様子を撮影、周囲のリアクションを含めた映像作品をギャラリーなどで発表、2003年 媒介者(祭の妖精)をコンセプトにした祭太郎というキャラクターで表現を始める。2007年北都プロレス、リングアナウンサーとして活動開始、2010年より 鍼灸師の免許を取得。2015年、札幌市内に「未来miraiマッサージ・あんま・指圧・はりきゅう」を開設。現在作家、パフォーマーと並行して活動を行っている。

大東流合気 実践あらい道場 初段。

経歴

祭太郎 / maturi taro

1977 北海道名寄市出身

1999 CAIアートスクール卒

2010 北海道鍼灸専門学校 卒

主な展覧会、イベント

2017 500m美術館vol.21 500メーターズプロジェクト004「おはようございます、おつかれさまです」展(札幌)

2003~2017 RISING SUN ROCK FESTIVAL 2017 in EZO /石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ(石狩)

2007~2016 さっぽろアートステージ (札幌)

2014 さっぽろアートステージ ART STREET / 地下歩行空間 (札幌)

2013 旅するアート /500m美術館 (札幌)

2013 まつりのつぼ /CAI02(札幌)

2012 春山登山展 /hickory03travelers(新潟)

2011 サッポロ未来展 /北海道立近代美術館/(札幌)

2011 横浜トリエンナーレ特別連携プログラム 新・港村~小さな未来都市 BankARTLifeⅢ(横浜)

2009 雪国の華 /M50 Creative Garden, Vanguard Gallery 上海莫干山路50号 – 4号楼A座204、6号楼1F、18号楼1F (3会場)(上海)

2008 FIX・MIX・MAX!2-現代アートのフロントライン[最前線]- /宮の森美術館(札幌)

2006 FIX・MIX・MAX!-現代アートのフロントライン[最前線]- /北海道立近代美術館(札幌)

祭太郎ブログ

https://ameblo.jp/maturi-taro/

未来mirai あんま・指圧・マッサージ・はり・きゅう

http://www.maturimirai.com

北都プロレス

http://sports.geocities.jp/winplaza2000/

大東流合気 実践あらい道場

http://www.daitoryu-araidojo.com

2022年『チェーホフも鳥の名前。』アイホール(伊丹)公演の様子 撮影:井上大志

2022年『チェーホフも鳥の名前。』アイホール(伊丹)公演の様子 撮影:井上大志 撮影:井上大志

撮影:井上大志 撮影:井上大志

撮影:井上大志

.jpg)

柴田智之一人芝居『寿』

柴田智之一人芝居『寿』

『珈琲法要』©NagareTanaka 2015年

『珈琲法要』©NagareTanaka 2015年 『珈琲法要』(C)NagareTanaka 2015年

『珈琲法要』(C)NagareTanaka 2015年 『麦とクシャミ』2016年

『麦とクシャミ』2016年 『珈琲法要』©NagareTanaka 2015年

『珈琲法要』©NagareTanaka 2015年 『ソウル市民』©TsukasaAoki 1998年

『ソウル市民』©TsukasaAoki 1998年 『郷愁の丘ロマントピア』©NagareTanaka 2018年

『郷愁の丘ロマントピア』©NagareTanaka 2018年

photo : Kazuki Matsumoto

photo : Kazuki Matsumoto

「topusi」art work : Taiho Ishikawa photo : Hideki Akita

「topusi」art work : Taiho Ishikawa photo : Hideki Akita 淺井裕介さんの制作風景 photo : Kineta Kunimatsu

淺井裕介さんの制作風景 photo : Kineta Kunimatsu.jpg) photo : Naoki Takahari

photo : Naoki Takahari photo : Ami Igarashi

photo : Ami Igarashi

photo : Noriaki Kanai

photo : Noriaki Kanai photo : Hideki Akita

photo : Hideki Akita.jpg) photo : minaco.

photo : minaco..jpg)

.jpg)

-NEVER MIND THE BOOKS 2013の会場風景

-NEVER MIND THE BOOKS 2013の会場風景

.jpg) -「10zine」をゲストに迎えて、福岡のZINEを販売

-「10zine」をゲストに迎えて、福岡のZINEを販売 -浜松からのゲスト「ZING」が行ったワークショップ

-浜松からのゲスト「ZING」が行ったワークショップ

.jpg)

.jpg)

.jpg)