手に取る宇宙 Message in a Bottle 地上ミッション - モエレ沼公園

- REPORT

- April 2, 2015 12:08 AM

3月14日(土)、モエレ沼公園内のガラスのピラミッドにて「手に取る宇宙 地上ミッション モエレ沼公園」が開催されました。子ども連れの家族や中高生など、若者の参加者が目立ったこのイベントの様子をお伝えします。

「手に取る宇宙」とは、彫刻家・松井紫朗さんが代表提案者となり、JAXA(宇宙航空研究開発機構)と協力して実施された、宇宙と地球を舞台にしたプロジェクトです。宇宙研究でもありアートプロジェクトでもあるその内容は、2つのミッションから成り立ちます。1つ目は、宇宙の空気/存在のかけらを細長いガラスのシリンダーに詰め込み、地球へ持ち帰るというもので、実際に2010年から2013年にかけて、国際宇宙ステーション「きぼう」の日本実験棟で実行されました。2つ目は、地球へ持ち帰った宇宙のかけらを、多くの人に手に取ってもらうという地上を舞台にしたミッションで、2014年、帯広市の「ごろすけ保育園」で初開催されました。その後は道内の美術館や高校、また奈良県の東大寺など、道内・全国各地で行われています。今回のモエレ沼でのイベントも、この地上ミッションの一つ。ガラスのピラミッドには、宇宙船のような白いドームが現れました。

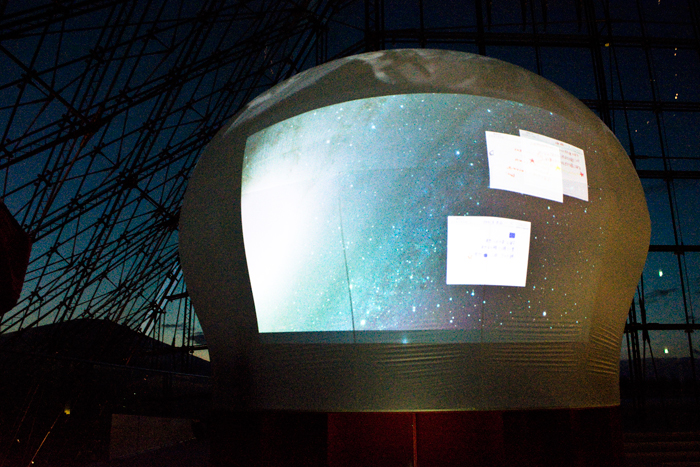

- ガラスのピラミッドに出現した、地上ミッションで使用するビニール製のドーム。松井さんと共に各地を巡っている。

- ガラスのピラミッドに出現した、地上ミッションで使用するビニール製のドーム。松井さんと共に各地を巡っている。

前半は、松井紫朗さんによるレクチャーが行われ、「手に取る宇宙」という壮大なプロジェクトの発想の源やそこに込めた思い、1度の失敗を経て2回目でようやく実現した宇宙でのミッションの様子などが映像付きで説明されました。

松井さんは「内側と外側の境界」をテーマに、国内外の美術展や個展で精力的に立体作品などを発表し続けています。その作品たちの、見た目はどこかユーモラス。しかしじっくり見ていると「果たしてどこまでが内側でどこまでが外側なのだろうか?」「そもそも自分が今いる場所はどういう所なのだろうか?」と、空間に対する考え方や感覚が刺激される面白さが松井さんの作品の魅力です。

-「宇宙のしっぽを掴んだと思ったら、プチンとちぎれてしまった。ガラスの中にはこの宇宙のしっぽが入っています。実際に行くことはできないけれど、その一部を掴んだら、自分も宇宙の一員になった気がしませんか?」と、イラストを使い説明をする松井さん。

-「宇宙のしっぽを掴んだと思ったら、プチンとちぎれてしまった。ガラスの中にはこの宇宙のしっぽが入っています。実際に行くことはできないけれど、その一部を掴んだら、自分も宇宙の一員になった気がしませんか?」と、イラストを使い説明をする松井さん。

-ぬいぐるみやガラスケースを使い、自身のテーマである「内側と外側の境目」について説明中。子どもたちもすぐに理解できたよう。

-ぬいぐるみやガラスケースを使い、自身のテーマである「内側と外側の境目」について説明中。子どもたちもすぐに理解できたよう。

「手に取る宇宙」は、宇宙空間という一般の人ならば行くことのできない場所に行ってみたい、触れて確かめてみたいという想いが根本にあると松井さんは言います。宇宙そのものに触れることはできませんが、その境目になら触れることができると考えて、宇宙飛行士に依頼し、宇宙の一部をガラスシリンダーに入れて持ち帰ってもらいました。

地球に持ち帰った後は、それをなるべく多くの人に手に取ってもらいます。宇宙の一部を手に取った時、今宇宙で活動している人々やかけがえのない地球、自分という存在など、たくさんのことを感じることができるからです。また、ミッションの参加者は感想を紙に書きます。その内容は一枚一枚映像として記録され、10年後や20年後の人々も見ることができます。その頃になると、人間と宇宙、地球と宇宙の関係は今と全く違っているかもしれませんが、人々が昔宇宙に対して抱いていた想いを知ることは、未来を創造していく上で重要なことかもしれません。「この一人ひとりの感想が未来へのメッセージとなってほしい」と松井さんは語ります。

レクチャーにはガラスシリンダーの設計に携わったJAXAの職員も駆けつけ、宇宙服で作業することを考慮した設計や、1回目はシリンダーが壊れて失敗してしまったことなど、技術者の目線でプロジェクトの経過を振り返りました。

- 国際宇宙ステーションで撮影された映像。宇宙飛行士が手にしているのは内側にガラスシリンダーが入ったケース。

- 国際宇宙ステーションで撮影された映像。宇宙飛行士が手にしているのは内側にガラスシリンダーが入ったケース。

レクチャーの最後には参加者から松井さんやJAXA職員の方への質問コーナー。「アーティストが宇宙に行くことはできるのか?」という質問に対し、JAXA職員の方が「特殊な訓練を受けなければ宇宙へ行くことはできないので、今の段階ではアーティストが宇宙へ行くことは難しい。しかし宇宙の概念を人々に広く伝える時に、アーティストの果たす役割は大きい」と答えていたのが印象的でした。現在は地域おこしや教育など、多くの場所で芸術家が活躍していますが、宇宙という一見芸術とは関係の無さそうな分野でさえも、芸術が果たせる役割は確実にあるというのは興味深いことです。

レクチャー後は白いドームが設置されたガラスのピラミッドの2階へ移動。いよいよ宇宙のかけらを手にする時間です。

10人ほどのグループでドームの中に入り、松井さんの説明を受け、一人ずつ順番に宇宙のかけらが入ったガラスシリンダーを手にします。生まれて初めて宇宙の断片を手にすることの喜びや緊張、興奮や感動など、一人ひとり様々なことを思いながら手にしたことでしょう。

ドームを出た後は、宇宙のかけら手に持った時の感想を紙に書きます。カラフルなイラストを書く人、長い文章を書く人、一言で全てを表す人、ポエムを書く人など様々です。

そしてミッションはいよいよクライマックスへ。各自が感想を書いた紙を持ち、再びドームへ入ります。一枚ずつ感想を写真に撮り、一人ひとりのメッセージが宇宙の彼方へ飛んでいく映像を皆で見送りました。感想を書いた紙は、専用の筒に入れ、各々が家に持ち帰ります。「10年後や20年後、ふとした時に思い出して見てみてほしい」と松井さんは語っていました。自分の子どもや孫がメッセージを目にすることもあるかもしれません。

ミッションの参加者の感想は、「手に取る宇宙」のホームページで見ることができます。今回の地上ミッションに参加できなかったとしても、この感想を見ることで、宇宙に触れた喜びを感じることができるはず。

-宇宙へ飛んでいくメッセージを見送る参加者達。

-宇宙へ飛んでいくメッセージを見送る参加者達。

- 宇宙の映像を映すドームが、ガラスのピラミッドをいっそう幻想的な空間に。

- 宇宙の映像を映すドームが、ガラスのピラミッドをいっそう幻想的な空間に。

未知なるものに触れる喜びや好奇心、果てしない宇宙とかけがえのない地球への想い、未来を生きる人々へのメッセージ…など、幾重にも意味が込められたプロジェクト「手に取る宇宙」。今回はモエレ沼公園のガラスのピラミッドという、自然や空を見渡せる空間で行われたことで、参加した人々は宇宙と地球のつながりを一層強く感じたのではと思います。今後も地上プロジェクトは全国各地で開催していく予定。宇宙を手にした時、どんな感情が湧き出てくるのでしょうか。ぜひ、自分自身で確かめてほしいと思います。

松井紫朗/Shiro Matsui

彫刻家

1960年奈良県天理市生まれ。

1983年の初個展以来、多様な素材、ユーモアと理知を備えた独自の立体造形で、1985年には兵庫県立近代美術館の「ART NOW 85」展に選出されるなと、関西ニューウェーヴを担う若手のひとりとして注目を集める。

1991年よりシリコンラバーを使った半立体、立体作品の制作を開始、ドイツをはじめ海外でも展覧会が開催される。

1997年よりテント用の素材を使ったトンネル状の大作を発表、スパンデックスやリップストップと呼ばれるナイロン素材のバルーンを使ったサイトスペシフィックな作品を次々と展開。自然科学の原理を応用した作品等で、人間の知覚や空間認識に揺さぶりをかける。JAXA(宇宙航空研究開発機構)との共同実験では宇宙での庭作り(「宇宙庭」)や容器に詰めた宇宙空間の持ち帰り(「Message in a Bottle」)を試みる。

2013年 札幌宮の森美術館で個展を開催。

現・京都市立芸術大学教授

http://www.shiromatsui.com/

手に取る宇宙 Message in a Bottle 地上ミッション - モエレ沼公園

日時:3月14日(土)16:00~18:30

場所:モエレ沼公園ガラスのピラミッド スペース1・アトリウム2

主催:公益財団法人札幌市公園緑化協会

企画:札幌宮の森美術館+NPO法人 CAPSS

協力:独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 / 株式会社インフォート / team茶室 / 京都大学学術情報メディアセンター / 森幹彦・元木環 / 京都市立芸術大学VD研究室 / 辰巳明久・松原仁 / Michael Whittle / Charles Worthen / 札幌市中央図書館

http://www.m-in-a-bottle.org/

レポート:山内絵里

撮影:佐藤史恵

.jpg)